Когда в сентябре 1993 года я начала свою профессиональную деятельность учителя - логопеда, мой кабинет представлял собой помещение в 10 квадратных метров, оборудованный двумя детскими столиками, четырьмя стульчиками, двумя шкафами, один из которых для одежды, а второй – стеклянный медицинский, как я поняла – для методических пособий. В этот шкафчик я и положила коррекционные программы, привезенные с собой из института, и очень необходимый в работе логопеда альбом Каше Г.А. и Филичевой Т.Б, который отыскала в методическом кабинете. Тогда же сказала себе: «Ну, что, начало положено!»

О нужном зонировании такого маленького кабинета и речи быть не могло, но желание сделать «как надо», было огромным. Первой появилась зона индивидуальной деятельности с таким нужным настенным зеркалом, с тремя деревянными ящичками, где расположилась картотека игр по развитию артикуляционной моторики, автоматизации и дифференциации звуков, с волшебным «сундучком» со шпателями, сосками и зондами.

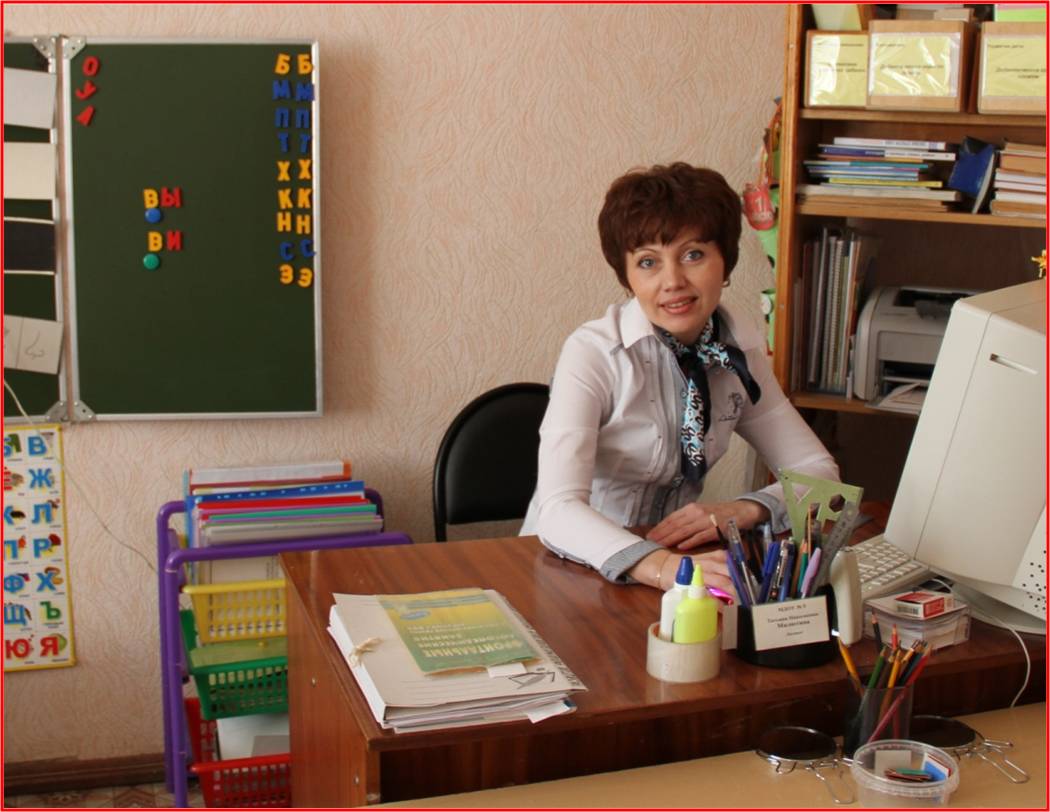

А потом свершилось чудо! И в 1998 году в мое распоряжение поступило «огромное», в 20 квадратных метров, аккуратненько отремонтированное помещение, и желание сделать «как надо» увеличилось пропорционально увеличению квадратных метров!

Я прекрасно понимала, что один логопед, каким бы он ни был профессионалом, «в поле не воин» без правильно организованной предметно-развивающей среды. По этому поводу вспомнилось высказывание Сухомлинского В.А.: «Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества. Этот мир должен окружать ребёнка и тогда, когда мы хотим научить его говорить, читать и писать. Да, от того, как будет чувствовать себя ребёнок, поднимаясь на первую ступеньку лестницы познания, что он будет переживать, зависит весь его дальнейший путь к знаниям». Лучше Сухомлинского и не опишешь ту среду, в которой проживает логопед, в особенности дошкольный.

Свой кабинет называю творческой мастерской, творить в которой побуждают дети. Они непосредственны в своих эмоциях, и если им не интересно, они скажут об этом прямо, например, так: «Опять эти картинки, я с ними вчера занимался»! И не важно, что он половину из них не освоил. И тут я понимаю, что опять приходит время творить!

Так появилось дидактическое пособие «Звукоград», которое воспроизводит всю фонетико-фонематическую систему русского языка. Посредством него более десяти поколений выпускников ДОУ играя со «звуковичками» и помогая черепашонку Тип – Топу научится говорить человеческим языком, стали «грамотными» дошкольниками. Это пособие – моя гордость! Так же появилось большое разнообразие игр, оптимизирующих процессы постановки, автоматизации и дифференциации звуков, способствующих овладению лексико-грамматическими категориями и развитию связной речи. Основу большинства игр составляет использование приемов мнемотехники и наглядно-образного моделирования, что делает их развивающими. Эти игры постепенно заполняли зоны фронтальной деятельности и настольно-печатных игр, где действует бонусная система поощрений. В среде, созданной в кабинете на данный момент, уже можно и «повоевать», ну конечно не в одиночку, а в дружном сотрудничестве с родителями, которые по праву, к концу учебного года, могут смело назвать себя «домашними» логопедами», и такими незаменимыми воспитателями, которые прикладывают массу сил, чтобы речь ребёнка не оставалась только «кабинетной».

Так появилось дидактическое пособие «Звукоград», которое воспроизводит всю фонетико-фонематическую систему русского языка. Посредством него более десяти поколений выпускников ДОУ играя со «звуковичками» и помогая черепашонку Тип – Топу научится говорить человеческим языком, стали «грамотными» дошкольниками. Это пособие – моя гордость! Так же появилось большое разнообразие игр, оптимизирующих процессы постановки, автоматизации и дифференциации звуков, способствующих овладению лексико-грамматическими категориями и развитию связной речи. Основу большинства игр составляет использование приемов мнемотехники и наглядно-образного моделирования, что делает их развивающими. Эти игры постепенно заполняли зоны фронтальной деятельности и настольно-печатных игр, где действует бонусная система поощрений. В среде, созданной в кабинете на данный момент, уже можно и «повоевать», ну конечно не в одиночку, а в дружном сотрудничестве с родителями, которые по праву, к концу учебного года, могут смело назвать себя «домашними» логопедами», и такими незаменимыми воспитателями, которые прикладывают массу сил, чтобы речь ребёнка не оставалась только «кабинетной».

Но останавливаться на достигнутом с моими подопечными не получается, ведь они дети с особым образовательными потребностями, поэтому для них нужны специальные средства обучения и коррекции. Им необходимы вестибулярные пластины для стимулирования языка и пластинки с проволочной заслонкой, которые позволяют контролировать правильное положение языка. Без них очень трудно корректировать звукопроизношение у дизартриков. Тренажер для развития дыхания «Прыгающий шарик» помог бы превратить дыхательную гимнастику в игру. Устройство для контроля собственной речи в виде телефонной трубки позволило бы ребенку с ФФН самому себя слышать без искажений «внутренним слухом человека», что дает возможность корректировать свою речь, в зависимости от услышанного. Жаль, что их нельзя сделать своими руками! Хотелось бы обогатить зону индивидуальной деятельности пособиями для развития психических процессов. Это необходимо, т.к. речевое недоразвитие, как правило, сопутствует недостаточной сформированности психики, и наоборот, незрелая психическая сфера может стать причиной речевых нарушений. Мечтаю иметь дидактический и методический материал по обучению навыкам глобального чтения, опять же исходя из особенностей моих подопечных. Не всем из них доступен аналитико-синтетический способ обучения чтению. В общем, стремиться есть к чему!

Но останавливаться на достигнутом с моими подопечными не получается, ведь они дети с особым образовательными потребностями, поэтому для них нужны специальные средства обучения и коррекции. Им необходимы вестибулярные пластины для стимулирования языка и пластинки с проволочной заслонкой, которые позволяют контролировать правильное положение языка. Без них очень трудно корректировать звукопроизношение у дизартриков. Тренажер для развития дыхания «Прыгающий шарик» помог бы превратить дыхательную гимнастику в игру. Устройство для контроля собственной речи в виде телефонной трубки позволило бы ребенку с ФФН самому себя слышать без искажений «внутренним слухом человека», что дает возможность корректировать свою речь, в зависимости от услышанного. Жаль, что их нельзя сделать своими руками! Хотелось бы обогатить зону индивидуальной деятельности пособиями для развития психических процессов. Это необходимо, т.к. речевое недоразвитие, как правило, сопутствует недостаточной сформированности психики, и наоборот, незрелая психическая сфера может стать причиной речевых нарушений. Мечтаю иметь дидактический и методический материал по обучению навыкам глобального чтения, опять же исходя из особенностей моих подопечных. Не всем из них доступен аналитико-синтетический способ обучения чтению. В общем, стремиться есть к чему!В итоге, логопедический кабинет в ДОУ ну просто необходим для создания рациональных условий коррекции речи дошкольников, для создания атмосферы сотрудничества ребенка и взрослого, где ребенок слушает, мыслит, действует, а взрослый содействует и сопереживает. И в таких условиях «невозможное» становится возможным

Но самая важная оценка деятельности моей творческой лаборатории идет от детей. Когда я захожу в группу и вижу детей, стремящихся навстречу ко мне с поднятыми руками, и слышу их возгласы: «Татьяна Николаевна, возьмите меня, меня, ну пожалуйста!», то понимаю - им здесь интересно!